Sarà che rimane una delle ultime realtà in cui è ancora possibile “convertire dei pagani”, ma la presenza cristiana in Papua Nuova Guinea si fa sicuramente sentire. Invadente, nel bene e nel male.

Cominciamo dal bene (almeno presunto).

Nel mese di marzo a Sabana si è svolta la “Giornata internazionale della donna 2025″ (sul tema: “Donne e ragazze: diritti, uguaglianza ed emancipazione”) che ha riunito una cinquantina di persone presso la parrocchia di Maria Ausiliatrice. Tra le questioni affrontate, “La violenza di genere” con la sessione condotta da Lucy Lavu, coordinatrice della vita familiare dell’arcidiocesi di Port Moresby. Intervenendo sulla questione, alcuni presenti hanno voluto suggerire analogie e distinzione tra “violenza di genere e violenza domestica, uguaglianza ed equità e i diversi abusi che si verificano nella società”. Nelle prossime settimane sono previste altre conferenze sull’empowerment giovanile. Iniziative encomiabili se pensiamo che molte società tradizionali – a causa della colonizzazione- hanno subito una significativa disgregazione (pensiamo alla situazione degli Indiani d’America nelle riserve, allo sradicamento degli aborigeni australiani…) con l’incremento di aggressioni, stupri, alcolismo, rottura di vincoli familiari e tribali.

Passiamo alle brutte notizie.

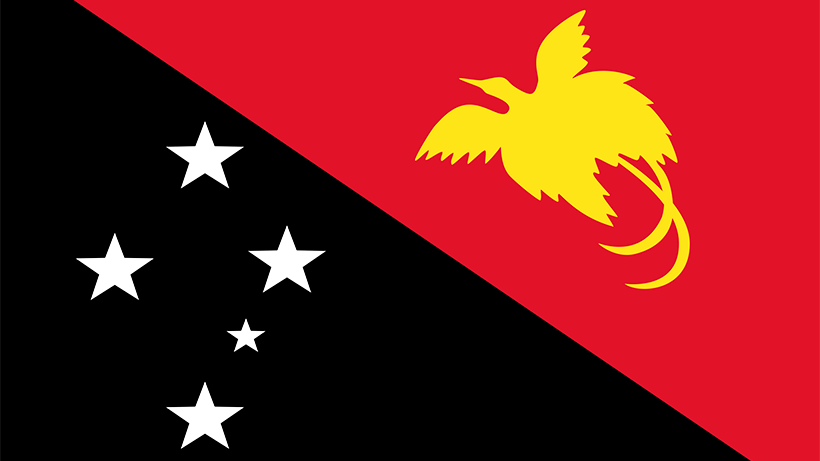

Recentemente, in marzo, il parlamento della Papua Nuova Guinea, con un emendamento costituzionale (80 voti favorevoli e quattro contrari), ha letteralmente trasformato di punto in bianco il Paese in uno Stato confessionale. Una radicale revisione del nome in “Stato indipendente e cristiano di Papua Nuova Guinea”. Azzerandone diversità e tradizioni ancestrali.

Va riconosciuto alla Chiesa cattolica – trovandosi forse in condizione di inferiorità di fronte a evangelici e pentecostali (ben foraggiati sappiamo da chi) – di essersi opposta da tempo a tale prospettiva. Ritenendo che si tratti anche di un’operazione di distrazione di massa dai problemi reali della nazione insulare.

Un segnale della diffusa crisi – direi esistenziale – in cui versa attualmente il Paese, alla ricerca di una rinnovata identità nazionale.

Gli emendamenti costituzionali venivano sostenuti a spada tratta soprattutto dal primo ministro (James Marape) molto religioso – a quanto si dice – e legato alla Chiesa cristiana avventista del settimo giorno. Nel suo sogno (delirio?) mistico dovrebbero aprire la strada per fare della Papua Nuova Guinea la “nazione nera cristiana più ricca del pianeta entro dieci anni”.

Pensando alle risorse minerarie e naturali del paese (già ampiamente saccheggiate dalle multinazionali) viene da preoccuparsi seriamente. A chi intenderà svendere l’isola?

A proposito, vi ricordate di Bouganville? (https://centrostudidialogo.com/2024/12/12/bouganville-opinioni-mon-dieu-non-ci-sono-piu-gli-indipendentisti-di-una-volta-di-gianni-sartori/). *

Del resto il premier Marape, così rapido e pronto nel sostenere gli emendamenti costituzionali cristiani, va mostrandosi assai tiepido, incerto sulla questione dell’indipendenza della regione autonoma di Bouganville. La quale ha già fissato una precisa scadenza (il 1° settembre 2027) dopo il referendum del 2019 con il 97,7% della popolazione a favore.

Forse andrebbero maggiormente considerate le varie componenti culturali presenti nel paese. Maturate in diverse – talora antitetiche – esperienze storiche. Innanzitutto quella originaria, ancestrale (risalente ad almeno 40mila anni fa) dei villaggi e delle valli interne (quella che ora rischia di subire il colpo di grazia dal turismo “etnico”) .

Su questo substrato si è sovrapposta la colonizzazione ottocentesca e novecentesca con l’opera di acculturazione (spacciata per “istruzione”) e di “evangelizzazione” (colonizzazione religiosa).

Per giungere ai nostri giorni con la confusione indotta dalla modernità (mobilità, telecomunicazione rapida, consumismo…), foriera di ulteriore frantumazione collettiva e individuale.

Da segnalare tra gli eventi più recenti anche le reazioni sfavorevoli al fatto che il 13 marzo 2025, per la prima volta dall’indipendenza, una parlamentare donna (Francisca Semoso originaria di North Bougainville) avesse presieduto la seduta in qualità di presidente della Camera. In questo caso, forse, le reazioni ostili derivavano da una ancora diffusa mentalità patriarcale e maschilista a cui risulta inconcepibile il fatto che una donna possa primeggiare su “capi” e leader. Non per niente la Camera dei rappresentanti mantiene la forma dell’Haus Tambaran del popolo Sepik, dove solo i maschi già iniziati potevano accedere durante le cerimonie.

E comunque con quello che viene definito “disegno di legge cristiano” si è ancora ben lontani dal risolvere il problema dell’identità del Paese.

Non saranno certo le autorità religiose protestanti (evangelici, pentecostali…) a sostituire degnamente il ruolo che in passato veniva attribuito a sciamani e capi tribali. Vale tanto per i protestanti convenzionali (bisognosi di riconoscimento e di finanziamenti da parte delle autorità governative) che per i pentecostali dediti talvolta a improbabili e anacronistiche rivisitazioni del “culto del cargo”. E ovviamente in una certa misura anche per i parroci cattolici (più discreti comunque, va riconosciuto).

Tantomeno, a mio avviso, gli auspici di ulteriori “investimenti e infrastrutture in una terra difficile da elettrificare e modernizzare” (e grazie a Dio, vien da dire visto che siamo in tema).

Ma forse oggigiorno un pericolo ancor peggiore (in materia di colonizzazione culturale, mercificazione…) è quello rappresentato dai tour operator.

In un mondo ormai completamente reificato, plastificato, spettacolarizzato e mercificato (reso uniforme e omologato) si vuole spremere, sfruttare (e in sostanza alterare, snaturare irreparabilmente) anche le ultime realtà in parte autentiche, originarie.

E allora via con l’esplorazione addomesticata delle “complicate diversità culturali e naturali” di questa “gemma nascosta dell’Oceania”.

O con la partecipazione al “Mount Hagen Cultural Festival”. Con “canti e nelle danze tipiche” compresi nel prezzo (volendo, in aggiunta, anche una visita alle “Mummie di Aseki”. O con i trekking per “immergersi nella ricca cultura papuana”. Con percorsi a piedi e canoa “a stretto contatto con la popolazione indigena”.

Popolazione che – lo darei per scontato – ne uscirà devastata socialmente e culturalmente.

Ci torneremo, forse.

Gianni Sartori

*Nota 1: Colonialismo cinese contro gli aborigeni – All’epoca ne aveva parlato solo qualche esponente dell’ecologia radicale (v. gli articoli su “Terra selvaggia”), ma la ribellione degli abitanti dell’isola di Bougainville negli anni novanta era costata circa 15mila morti.

Dai primi sabotaggi contro la realizzazione di una devastante miniera di rame a cielo aperto, proprietà di una società anglo-australiana, gli indigeni erano passati alla guerriglia secessionista contro Port Moresby, capitale della Papua Nuova Guinea. Su richiesta del governo, le truppe mercenarie di una società privata inglese avrebbero dovuto “bonificare” le foreste dove si nascondevano i ribelli. Fortunatamente, pochi giorni prima dalla spedizione, la società venne incriminata per aver organizzato un golpe in uno stato africano. I mercenari restarono in Gran Bretagna e la miniera da allora è rimasta chiusa.

Ma un altro colonialismo è da tempo sbarcato in Melanesia per aprire miniere (di nichel e cobalto) e distruggere foreste, minacciando i diritti e la cultura tradizionale degli indigeni. Sulla costa nord orientale di Papua Nuova Guinea è in costruzione una raffineria della Ramu NiCo per la lavorazione del nichel. Il contratto per l’estrazione del minerale era stato siglato nel 2004 dal primo ministro papuano Michael Somare a Pechino. Nel 2007 la società, controllata dal China Metallurgical Group, ha inviato squadre di operai cinesi nella foresta per costruire strade, impianti di lavorazione, uffici e dormitori per i lavoratori.

Gli abitanti dell’area, una delle regioni più arretrate ma anche più integre della Papua Nuova Guinea, si sono immediatamente ribellati armati di fionde e di machete. I pochi autoctoni assunti per lavorare nella miniera parlano di condizioni indegne di sfruttamento, mentre alcune organizzazioni locali per la difesa dell’ambiente e dei diritti delle comunità indigene hanno denunciato il sistematico “saccheggio delle nostre risorse naturali da parte dei cinesi”. L’australiano Mineral Policy Institute ha definito “totalmente infondati” i rassicuranti dati forniti dall’azienda mineraria in merito all’inquinamento da scorie nelle acque della baia di Basamuk.

Nel luglio 2009 la miniera è stata chiusa, anche se solo provvisoriamente, per ragioni di sicurezza.

La presenza delle State companies cinesi in Papua Nuova Guinea rientra nel grande rilancio di investimenti globali che Pechino sta effettuando in Asia, Africa e America latina. Una presenza gradita a molti governi anche perché non implica particolari richieste nel rispetto dei diritti umani, sindacali e ambientali. Come aveva documentato Parag Khanna (“I tre Imperi – Nuovi equilibri globali nel XXI secolo”) in Cina la conversione di terre arabili in spazi edificabili destinati all’industria ha impresso una forte “spinta verso l’outsourcing agricolo e verso la produzione agricola offshore”. Come in Indonesia e nelle Filippine che stanno diventando una grande “risaia cinese”. Il “secondo anello della strategia di reperimento di risorse” è rappresentato dall’Oceania, in particolare dalla Melanesia, tradizionalmente legata all’Australia.

Nella Papua Nuova Guinea la penetrazione cinese ha causato una drastica accelerazione della deforestazione.

Mantenendo i ritmi di saccheggio attuali la foresta vergine dovrebbe essere completamente scomparsa entro il 2030. In cambio delle risorse naturali (minerali, legname, terreni agricoli…) il governo cinese fornisce finanziamenti per strade, ferrovie, stadi e palazzi governativi. Gran parte delle infrastrutture vengono però realizzate con mano d’opera cinese. Al seguito degli operai arrivano anche le loro famiglie che aprono bar e negozi di merci cinesi a basso costo mandando in crisi l’economia locale. Una possibile spiegazione per le recenti rivolte anticinesi scoppiate sia in Asia che in Africa e in Oceania (dal Lesotho alle isole Salomone, Tonga, India e Zambia).

Da “A”, rivista anarchica n. 354, giugno 2010 – “Cronache dei popoli-spazzatura” (di Gianni Sartori)